美剧《美国囧事》的剧本还没有出炉,该系列的制作权遭到了疯抢,DC工作室想要得到这部作品。要知道华纳喜欢打“高端牌”,在剧集的选择上面,他们只会创作一些诸如《权力的游戏》这种高端作品,根本不会选择美剧这种容易拉低档次的东西。《THR》的影评人博伊斯也觉得DC影业的举动有些尴尬,他们想要打破常规,却刷新了影迷们的下限。而且华纳没有一个明确的目标,即便到时候他们能够拿下《美国囧事》的制作权,这家影业也弄不好此类系列。博伊斯认为,DC影业掺合美剧的标准模糊,总裁扎斯拉夫想要通过话题度很高的美剧赚钱。然而电影产业的传导效应没有那么直接,太高的讨论度,反而会造成作品的口碑下降。

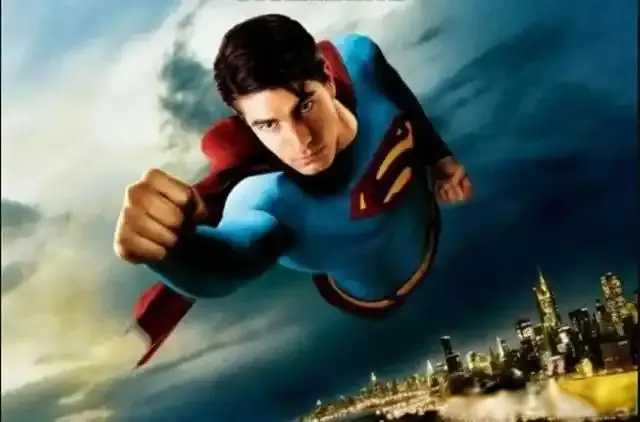

DC影业又想打口碑、质量的旗号,显然华纳掺合《美国囧事》的标注与目标都很模糊,成功的概率当然很小。DC影业的困境恰恰暴露了好莱坞近年来在IP开发上的战略混乱。当扎斯拉夫试图用流媒体时代的爆款逻辑来经营传统电影IP时,他忽略了一个关键悖论:美剧赖以生存的社交话题性,恰恰是超级英雄电影最危险的陷阱。 作为DC影业的王牌,《超人》承载了太多经济方面的重担,所以博伊斯也一针见血地指出:《超人》需要理性的讨论点,而不是如今太过分散的话题度。《超人》作为流行文化符号,其讨论本应聚焦于角色内核的现代性重构。当社交媒体将话题切割成"战衣颜色政治学"或"演员肌肉量对比"的碎片时,我们正在错过探讨超级英雄伦理观的黄金时代。

对于《超人》来说,真正理性的讨论(值得辩论的维度)在于:当绝对力量遭遇相对主义道德,古典英雄主义如何在算法时代自处?诺兰的《黑暗骑士》曾给出过隐喻式的回答,但当下更需要直面的命题是——拥有上帝能力的超人,该如何处理 TikTok 时代的信息茧房?他的超级听力是否应该监听所有求救信号?当灾难直播成为流量生意,氪星之子又该如何定义"需要拯救的紧急程度"?这种讨论需要跳出非此即彼的思维陷阱。就像尼采在《查拉图斯特拉如是说》中揭示的,超越善恶的思考才能触及本质。我们可以构建这样的思想实验:当超人发现拯救一个人会导致算法推送引发群体恐慌时,他的道德决策树该如何分支?这种两难困境远比争论斗篷材质更能揭示角色的当代意义。

事实上,所有超级英雄叙事都是人类自我认知的镜像。在AI开始撰写《超人》剧本的今天,我们更该关注这个外星移民故事里隐藏的文化身份焦虑——当一个人能举起大陆板块,却解不开社交媒体上的标签牢笼,这种割裂感或许正是当代生存的精准隐喻。《美国囧事》的尴尬定位就是典型案例。这部试图融合政治讽刺与超级英雄元素的剧集,既想延续《死侍》的戏谑路线,又试图保留DC宇宙的严肃基调。结果在前期营销中,主创团队不断强调"颠覆性"和"深度",实际成片却充斥着网络迷因式的浅薄调侃。这种割裂感让核心粉丝觉得被愚弄,普通观众又嫌其不够痛快——正如《滚石》杂志尖锐指出的:"它既不敢真正冒犯任何人,又假装自己冒犯了所有人。"

更致命的是,华纳高层显然误解了"口碑"的真正含义。在算法驱动的流媒体战场,他们错把社交媒体上的争吵等同于影响力,却忽视了真正的口碑需要作品完成度的支撑。当《新蝙蝠侠》用阴郁的写实风格赢得影评人赞赏时,《美国囧事》却陷入"为热搜而热搜"的创作陷阱:每集都要设计至少三个可能引爆推特的话题点,导致叙事节奏支离破碎。这种工业化的"争议性"生产,最终消解了作品本该有的锋芒。 所以说,DC影业掺和美剧的标准模糊,博伊斯的观点有些道理。笔者(沾沾自喜看电影)认为,或许DC最该向竞争对手漫威学习的,不是如何制造话题,而是如何建立明确的创作坐标系。

当《旺达幻视》用复古情景剧外壳包裹创伤叙事时,凯文·费吉团队清楚知道这部剧服务的终极目标是丰富电影宇宙的情感维度。而现在的DC就像同时开着导航仪和指南针的迷航者——当数据部门的流量预测与创意部门的质量宣言不断打架时,翻船只是时间问题。制作过程中的混乱同样触目惊心。原定八集的拍摄计划在开拍三个月后突然被压缩成六集,因为市场调研显示Z世代观众的注意力阈值不超过38分钟。编剧室不得不连夜重写剧本,把关键情节塞进每集结尾的"反转彩蛋"里,导致主线故事像被仓鼠跑轮驱动的过山车。最灾难性的改动发生在第三集,华纳突然要求加入"元宇宙"元素,只为配合母公司当时力推的NFT项目。观众最终看到的是一段长达七分钟的加密货币广告,被生硬包装成反派演讲,这段内容后来被网友做成二倍速鬼畜视频,播放量倒是达到了管理层期待的"病毒式传播"。

通盈配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。